-

약가 인하로 인한 바이오 제약 산업의 변화산업 이슈/약사법 및 정책 변화 2020. 12. 30. 00:54

약가 인하 정책은 전 세계적인 트랜드이며, 우리나라 역시 이와 같은 기조를 유지해오고 있다.

건강 보험 확대, 저출산 문제, 근로 인구 감소 그리고 고령화 사회로의 진입으로 인해 현재 건보공단의 재정은 날로 악화되고 있다. 2017년 대비 2018에는 3조1636억의 적자를 냈으며, 2018년 대비 2019년에는 2조 8243억의 적자를 내고 있다. 따라서 자연스럽게 제약사 측으로 약가 인하 압박이 들어갈 것으로 예상된다.

약가 인하 압박은 인해 전반적으로 제약 업계에 좋지 못한 소식으로 생각된다.

이러한 약가 인하 압박 기조에 살아남는 제약사는 다음과 같은 특징을 가질 것으로 보인다.

1. 신약 개발

2. 복합제를 만들어 약가 가산을 받는 회사

3. X syndrome과 같이 처방량에 타격이 없으며 꾸준한 처방량이 나오는 약을 만드는 회사

1. 신약개발

대한민국에서 독자적으로 신약을 개발 할 수 있는 회사는 필자가 생각하기에 많지 않고, 신약을 개발하여 제약 업계에서 성공하는 스토리는 너무나 뻔하기 때문에 건너뛰도록 하겠다.

2. 복합제를 만들어 약가 가산을 받는 회사

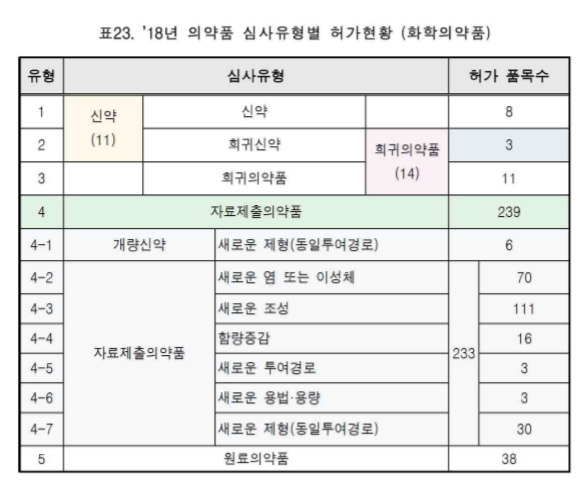

의약품은 심사 유형별로 다음과 같이 분류 할 수 있다.

자료제출의약품은 신약이 아니지만 안전성과 유효성 심사가 필요한 의약품을 말한다. 구체적으로는 새로운 염(이성체)을 유효성분으로 하는 의약품, 새로운 효능군 의약품, 유효성분의 새로운 조성 또는 함량만의 증감, 새로운 투여경로 의약품, 새로운 용법용량 의약품, 새로운 제형(동일투여경로) 등이 해당된다. 이중 임상시험 등을 통해 효능증대 또는 부작용 감소, 유용성 개량, 의약기술의 진보성 등을 입증하게 되면, 개량신약으로도 인정받을 수 있다. 그러나 2018년 총 6건만이 개량산약으로 인정받은 것으로 보아, 개량 신약으로 인정받기는 매우 힘들다.

보건복지부는 2013년 9월 개량신약복합제 약가우대 근거를 마련하였다. 2019년 약가 가산 제도를 제네릭 신약과 비슷한 방식으로 최대 5년으로 유지한다고 했으나, 최근 20년 2월 식약처에서 발표한 재 개정안에는 약가 가산 제도를 기존처럼 보전한다는 입장을 밝혔다. 다만, 약가 가산 적용을 받는 개량신약의 정의는 식품의약품안전처장이 인정한 단일제 및 복합제로 한정되며, 재개정안에 따라 개량신약의 가산기간은 제네릭 등재 시점까지로 조정된다.

즉, 약가 인하 압박에 국내 제약사들이 대처할 수 있는 방법은 개량신약복합제 개발뿐이다. 개량 신약 개발 비용인 30~40억의 금액을 투자해, 이를 효율적으로 회수 할 수 있는 비싸고 처방량이 많은 질환을 찾고 이러한 개량신약복합제를 만드는 회사들이 더욱 더 성장할 것으로 보여진다.

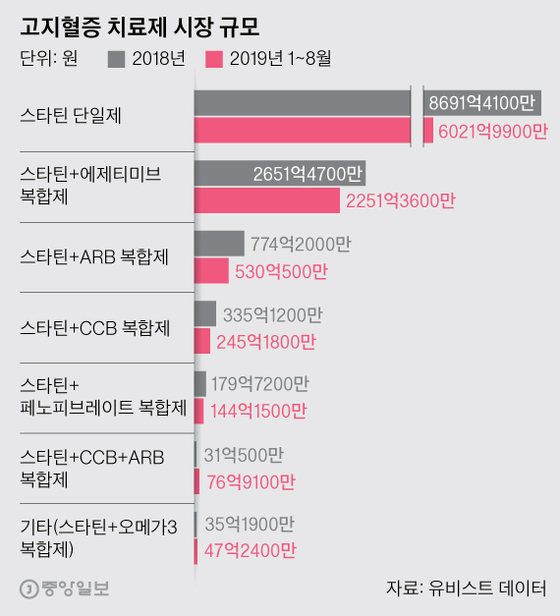

1. 고혈압 치료제 관련 복합제 개발 기업

보령제약 - 보령제약이 자체적으로 개발한 신약 Fimasartan을 기반으로한 카나브 패밀리는 국내처방실적(유비스트,2019 기준) 810억원으로 국내ARB시장 No.1의 자리를 굳건히 지키고 있다. 이러한 시장 지배력을 바탕으로 최근 복합제를 꾸준히 출시하고 있다. 20년 2월 급여 등재된 고혈압·이상지질혈증 3제복합제 듀카로(성분명 피마사르탄·암로디핀·로수바스타틴)는 출시 2개월만에 병의원 처방 시장 점유율 1위를 달성했다. [고혈압·이상지질혈증 3제복합제 중 시장점유율 20.4%(월처방액 3억원)] 최근 추진 중인 해외시장 공략에도 이러한 복합제를 다양하게 활용할 것으로 보인다.

한미약품 - 2019년 기준, 아모잘탄패밀리는 보험약가 기준 도매업체 및 약국 출하 매출액으로 1021억원을 달성했다. 아모잘탄패밀리의 맏형격인 아모잘탄은 751억원, 아모잘탄플러스이 197억원, 아모잘탄큐는 73억원의 매출을 기록했다. 처방매출 기준인 유비스트로도 아모잘탄패밀리는 980여억원의 매출달성이 예상된다. 2020년 11월에는 세계 최초로 4제 복합신약인 아모잘탄 엑스큐(고혈압치료 성분인 암로디핀과 로사르탄 + 이상지질혈증 치료 성분인 로수바스타틴과 에제티미브)를 승인 받았으며, 21년 2월 출시 예정이다.

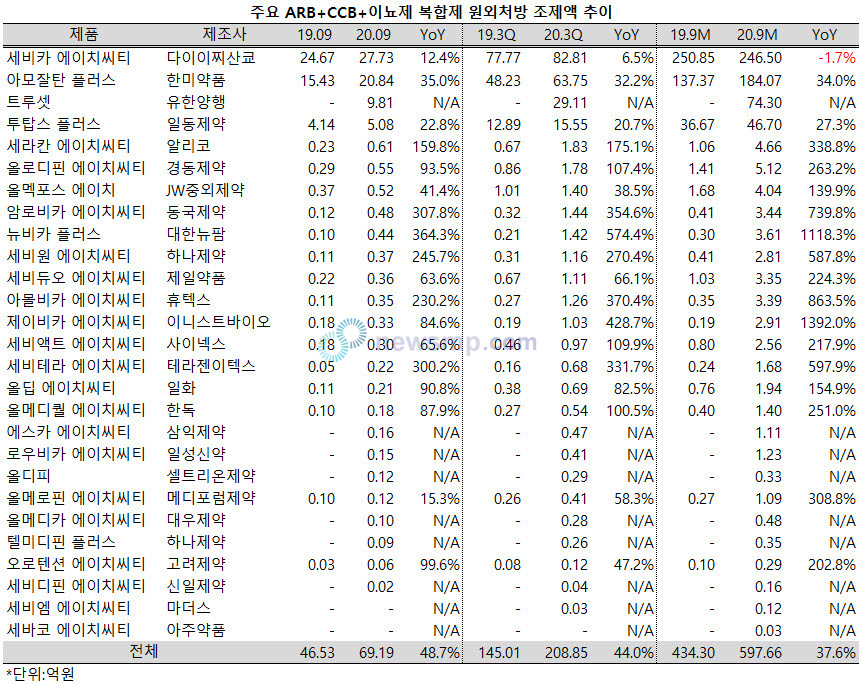

일동제약 - 2017년 일동제약은 텔미사르탄, 암로디핀, 히드로클로로티아지드 성분의 항고혈압 3제 복합제 ‘투탑스플러스’를 출시했다. 2019년 상반기에는 20억 여원의 실적을 기록했는데, 전년 대비 130% 이상 성장한 수치이다. 현재도 급증하고 있으나 후발 주자로 출발한 유한양행의 트루셋에게 처방액 면에서 밀리는 모습을 보이고 있다.고혈압 관련 ARB+CCB+이뇨제(HCZ) 복합제 원외처방 조제액의 1위는 다이이찌산쿄 사의 세비카 HCT이다.

세비카 HCT의 제네릭 시장 개방과 트루셋(유한양행)의 가세로 원외처방 시장 규모가 급증하고 있다. 최근 발표된 원외처방 동향 보고서(UIBST)에 따르면, 고혈압 3제 복합제들의 9개월 누적 처방액은 598억원으로 전년 동기대비 37.6% 급증했다.

2. 당뇨병 치료제 관련 복합제 개발 기업

1) metformin + DPP-4 inhibitor (-gliptin계열)

2형 당뇨의 1차 치료제로는 metformin을 가장 많이 쓰고 있다. SGLT-2 억제제와 DPP-4 억제제는 그 안전성과 유효성이 확보되면서 당뇨병의 2차 치료제로 많이 사용되고 있다.

엘지화학 - 제미메트 SR (gemigliptin/metformin hcl, SR)는 현재 당뇨병 치료제 시장의 TOP 3를 유지하며, 1위인 자누메트의 자리를 넘보고 있다. gemigliptin은 LG화학이 개발한 신약 (DPP-4 inhibitor)이다.

이외에도 심혈관계 부작용을 줄여주는 것으로 알려져 있는 2세대 DPP-4 억제제인 linagliptin(트라젠타)와 릴리 사의 트룰리시티(dulaglutide,GLP-1 analogue)의 처방실적이 좋은 것으로 보여진다.

종근당 - 듀비메트 XR (metformin + lobeglitazone) lobeglitazone은 종근당에서 자체 개발한 thiazolidinedione계열의 PPARα & PPARγ agonist (insuline sensitizer)이다. 국산 신약인 듀비에 패밀리의 경우, 국내 당뇨병 시장에서 LG 화학의 제미글로 패밀리에 이어 2위를 지키고 있으며, 2019년 1분기 듀비메트는 같은 기간 동안 2억원에서 3억원으로 50% 늘은 것으로 알려졌다.

2) metformin + Statin 복합제

국내 30세 이상 성인 중 500만 명이 당뇨병 환자이며, 이중 34.9%가 고콜레스테롤혈증을 동반하고 있다. 2016년 기준으로 212만 명 이상이 당뇨병과 함께 이상지질혈증을 동반 치료 중으로 조사되고 있다. 이것만으로도 metformin + Statin 복합제의 시장성은 충분히 매력적이라고 할 수 있으나, 복합제 처방량이 그렇게 많지 않은 것으로 보여진다. 개별 약제 병용 후에 복합제 전환으로 전환 해야 한다는 치료지침 때문인 것으로 예측된다.

▲화이자제약의 `리피토엠`(메트포르민+아토르바스타틴)

▲씨제이헬스케어의 `아토메트`(아토르바스타틴+메트포르민)

▲대웅제약 `리피메트`(아토르바스타틴+메트포르민)

▲LG화학의 `제미로우`(제미글립틴+로수바스타틴)

▲유한양행의 로수메트(메트포르민+로수바스타틴)

▲제일약품의 `듀오메트엑스알`(메트포르민+로수바스타틴)

▲동국제약의 `로수탄메트`(메트포르민+로수바스타틴)

▲국제약품의 `크레비스`(메트포르민+로수바스타틴)

[출처: 중앙일보] 국내에서 200만명이 한해 1조어치 먹는 이 약…'단일제' vs '하이브리드' 경쟁 바람 그러나 당뇨병 치료제 시장과 고혈압 치료제 시장에서 복합제 경쟁은 현재 포화상태에 도달했다고 할 수 있다. 해당 시장에서 더 이상의 복합제 개발을 통한 수익 창출은 혁신적인 효과를 가진 신약이 나타나 새로운 복합제를 만드는 것이 아니라면 어려워 보인다.

따라서, 최근 국내 기업들은 고혈압과 당뇨병 치료제가 아닌 다른 복합제 개발에도 적극적으로 뛰어들고 있다. 복합제 개발이 필요한 질환은 다음과 같다.

1. 장기 복용해야 하며, 복용해야 할 약의 수가 많아 복합제 전환 시 복용의 편의성을 늘릴 수 있는 질환

2. 해당 질환이 다른 질환으로 발전할 가능성이 있거나 빈번하게 동반하는 질환이 있는 경우

3. ... 등등

이러한 복합제 개발에 대한 시장의 needs를 적극적으로 찾고 개발하는 회사가 더욱 더 빠르게 성장할 것으로 보여진다.

앞으로는 이러한 움직임을 보이는 회사들에 대해 알아 보겠다.

3. 새로운 복합제를 개발하는 회사들

1) 휴온스 - '사이클로스포린'과 눈물막 보호 효과의 '트레할로스'를 조합한 개량신약 '나노복합점안제'(HU-007) -> 안구 건조증 치료제로 개발 중이나, 위에 나오는 조건에 해당하지는 않는 것 같다. 올해 7월 품목허가를 신청하였다.

2) 동국제약 - 동국제약은 세계 최초로 '두타스테리드'와 '타다라필' 두 성분을 더한 전립선비대증 개량신약 후보물질 'DKF-313'의 3상 임상시험 계획을 승인, 개발하고 있다. 이 사례 모두 치료제를 장기복용 또는 투여해야 하는 질환 특성상 환자의 편의성 향상과 시장 선점을 기대할 수 있다.

3) 종근당 - 2018년부터 기존 녹내장 치료제인 트루솝 성분 '라타노프로스트'와 잘라탄 성분 '라타노프로스트' 복합제 'CKD-351'의 임상 3상을 진행 중4) 한미약품 - 위의 조건을 만족하는 질환 중에 골다공증이 있다. 골다공증의 경우, 노인들이 주요 환자층이기 때문에 복약 순응도를 높이기 위해 복합제 투여가 필요하다고 여겨진다. 한미약품은 2017년 라본디(RaloxifeneHCI + vit D)의 허가를 받았다. 2019년 폐경 초기 여성 골다공증 치료제 시장 점유율 1위로, 출시 2년만에 112억의 매출을 올리고 있다.

그러나 이러한 복합제 개발이 모든 면에서 긍정적인 측면만 존재하는 것은 아니다.

복합제의 경우, 대부분 개별 약제 병용 후에야 복합제 처방이 가능하다는 단점이 있다. 그럼에도 불구하고, 의사들의 처방 data를 보고, 그들의 needs를 파악하여 약을 개발하는 bed to bench가 잘 이뤄지는 회사가 앞으로 성장 가능성이 클 회사로 생각되어진다.

'산업 이슈 > 약사법 및 정책 변화' 카테고리의 다른 글

공동 생동, 임상 1+3 제한법 공포 후 즉시 시행 (0) 2021.04.30